体の3つのエネルギー「ドーシャ」

これは、誰しもが持ち備えている、いわば体を作っている基礎です。

体や心の動きの基礎に働くエネルギーである「ドーシャ」は、その意味を「不純なもの」というように、増大すると心身のバランスを崩します。

一日の中で体調の変化が起きたり、季節によって変化したり、また個人差があることなども、ドーシャのバランス状態によって起こることと言われています。

私たちが口にする食物は、体に良い影響をくれれば「薬」となり「源」となりますが、悪い影響を及ぼせば「毒」にもなってしまいます。

アーユルヴェーダは「食」を重要視しています。

食物がどのように体に影響を与えるかということを、このドーシャ理論で説いています。

6つの味「甘味・酸味・辛味・苦味・渋味・塩味」が、それぞれにドーシャに作用します。

ヴァータを減らしカファを増やす「甘味・塩味・酸味」。

逆にヴァータを増やし、カファを減らすのは「辛味・苦味・渋味」。

この考えが身に備わっているインドやスリランカの人々は、日々自身や家族の体調を確認しながら食事を作ります。

ですから、作り置きはせず、その時に食べる分だけを作ります。

体調は常に変化するのですから、その時々の状態に合わせて味を調えるというのは、理にかなっていますね。

写真はスリランカの各家庭でアンマー(お母さん)が手作りするカレーパウダー。

スパイスやハーブを石でできたすり鉢ですり混ぜて作るこのパウダーは、薫り高く芳しく・・・奥深い風味を持っています。

お魚には黒いパウダー、その他のカリーには黄色いパウダーです。

スリランカの人たちは、食べ物を頭で判断するのではなく、自身の五感を使って味わい、今何が自分の体にとって必要なのかということを感じ取っています。

たとえば、同じものを食べても、昨日は美味しく感じたのに、今日は美味しくないと感じたことはありませんか?

それが体の声です。

火のエネルギーであるピッタが増えているときに、激辛を食べればたちまち火の質が増え、体調は悪くなります。

ヴァータ、ピッタ、カファなどというとチンプンカンプンだと思われる方も多いのですが、アーユルヴェーダ的考えはとてもわかり易いのです。

栄養があるから・・・とか、体に良いから・・・といろいろな食品がブームになりますが、これは誰にでもあてはまるものでもありません。

ドーシャを整える6つの味を理解すれば、おのずと健康になれるのではないでしょうか。

自分の上がりやすいドーシャを知り、上げてしまう作用のある食物は出来るだけ控えるようにしたり、上がってしまっているときには下げてくれる食生活をする。

アーユルヴェーダ的な生き方は、実にシンプルで自然です。

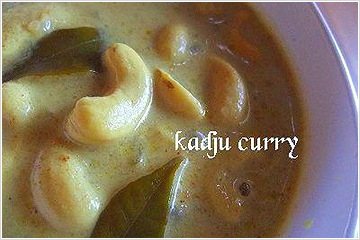

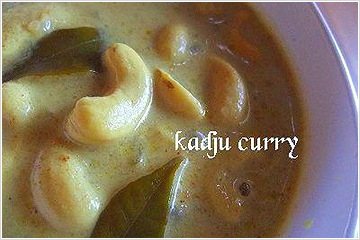

カレーがたくさんのスパイスで構成されているのも、それぞれがドーシャをバランスさせてくれるものであると考えられてのことなのでしょう。

体調が思わしくない時には、それがどのドーシャのものなのかを考えて、まずは自分自身に問いかけてみることから始めてみませんか?

サヴァサナ SARA

(群馬県伊勢崎市のアーユルヴェーダ・サロン Cava sana(サヴァサナ)/facebook)

http://www.facebook.com/Cavasana.Ayurveda.Cafe